こんにちは あつまれせんせいのこども園です。

本日の授業は、保育士・幼稚園教諭に【学年別ドッチボールのルールとポイントとコツ】だべさ。

今、このブログを読んでいるということは、

年齢に合ったドッチボールのルールがわからない…

上手に指導できない…自信がない…

ボールも大きさやコートサイズがわからない…

保育士や先生方だと思います。

大丈夫ですので安心してください。

僕も働いた当時は、上手にできなくて…わからなかったです。

保育園・幼稚園向きのドッチボール全てです。

3歳、4歳、5歳の学年別ルール・発展の仕方・指導ポイント・ねらい・コートサイズ・ボールの大きさなど全てを記載しています。

保育士・幼稚園教諭の先生たちにオススメです。

僕なりの20年以上経験して、身に着けたドッチボールの全てをご紹介致します。

下記の記事を読めば、幼児期のドッチボールを学ぶことができると思います。

年少向き(3歳)円形転がしドッチボール

転がしドッチボールとは

ボールを投げないで転がして行うドッヂボールです。

年少さん(3歳)から楽しんで行うことができます。

顔に当たる心配がなくボールに当たって痛いこともありません。

年少組で初めて行うときは

円の中に子ども達(内野)が入り、先生(保育者)が外(外野)からボールを転がして、ボールに当たったらお終いというルールで遊びます。

転がすボールの速さは、最初はゆっくりで徐々に速めていくなど、子ども達の様子を見ながら保育者が調整していくと良いでしょう。

先生(保育者)が先頭に立って笑顔で楽しんで行うだけで、子ども達は喜んで遊びますよ。また、遊びながら沢山褒めてあげてくださいね。

子ども達が、飽きないように楽しめるような配慮を心がけましょう。

遊び方

1、人数に合わせた大きさの円を描きます。

当てられた子の待機場所も決めて(作って)おきます。

2、内野は子ども達、外野は先生(保育者)が行います。

3、先生(外野)にボールを当てられた子は、待機場所に移動します。

4、終わりの合図(笛)で、円の中に残っている子に拍手して終了です。(上手に当たらないで逃げられて上手だったなど、褒めるようにしましょう。)

楽しむためのポイント

先生は、すぐに子ども達にボールを当てないようにしましょう。

子ども達全員が、楽しんで行ってから当てるようにします。

当てられた子は、待機場所で待ちますが、年少さんは長く待つことができません。※待機場所の子ども達に、お友達を応援してあげようと伝えると観戦することができます。

子どもの様子を見ながら1回のゲームを早く終わらせて回数を多くしましょう。

(待ち時間を少なくするためです。)

1人1回は褒めるようにしましょう。子どもは、褒められることで成長します。

(褒める時は、具体的に褒めるようにしてください。例:ボールを目で見ながら避けて上手ですね。などと)

ボールを爆弾に見立てるだけで、子ども達は喜びますよ。当たった時に、バーンと言って爆発するのもオススメで盛り上がります。

転がしドッチボールからの発展

上記のルールを覚えて楽しめるようになったら、外野(ボールをぶつける)役を子ども達が行うようにします。

外野が内野にボールを転がし、ボールにあたってしまった内野は外野になります。

終了の合図で、円の中に残っている子に拍手して終了です。

ポイントと注意事項

円の大きさは、大きすぎると子ども達のボールが途中で止まったり、狭いと衝突してしまいます。

(目安として20人程度なら円の直径5m前後が良いと思います。

ボールが当たった時には、笛を鳴らすとわかりやすくなります。

ボールが途中で止まった時は、先生が外に出すことを子ども達に伝えましょう。必ず伝えないと蹴りとばす子がいます💦

ドッチボールに必ずあるのが、外野同士のボールの取り合いです。同時の場合はジャンケンをしたり、一度も投げていない子を優先にしたり、順番に転がせるように工夫をしましょう。

友達同士で仲良くボールの譲り合いができた時には、沢山褒めてあげてください。

年中(4歳)円形ドッチボール

年少組からの発展の仕方

子ども達だけで、外野と内野に分かれて入れ替えながら行うルールとなります。

ボールに当たった子どもは、外野になります。

ボールをぶつけた子どもは、内野になります。

年中組になると、内野と外野を入れ替えながら楽しんで行えます。あとの、ルールは年少組と同じです。

発展の仕方

①最初は、外野・内野入れ替えの転がしドッチボールで始めます。

②ルールを覚えたら、転がしから投げてぶつけるドッチボールに発展させます。

その時に約束ごとを追加します。

バウンドはセーフ。顔もセーフ

(バウンドは言葉で伝えるだけでは理解できない子がいますので、実際にボールを使って実演しながら指導しましょう。)

※外野と内野の入れ変えにすると、ボールを当てれば中に入ることができるので、ワザとボールに当たる子が出てきますので対処方法を考えておきましょう。

((例)時間がきて笛がなった時点で、外野にいる人が負けと伝えたりや3回外野になった人は終了で応援係など)

ボールを増やすと投げられる子が増えるので楽しくなります。

先生が1人の場合は、全体を見切れないので2個までがベストです。

先生が2人以上の場合は、3個が良いです。

※ボールが増えると、ぶつかりやすくなったり、トラブルも増えるので全体を良く見るように心がけましょう。子ども達は、ボールを増やすことで楽しさが2倍になります。先生は2倍大変になります💦

年長(5歳)ドッチボール

ドッジボールの遊び方

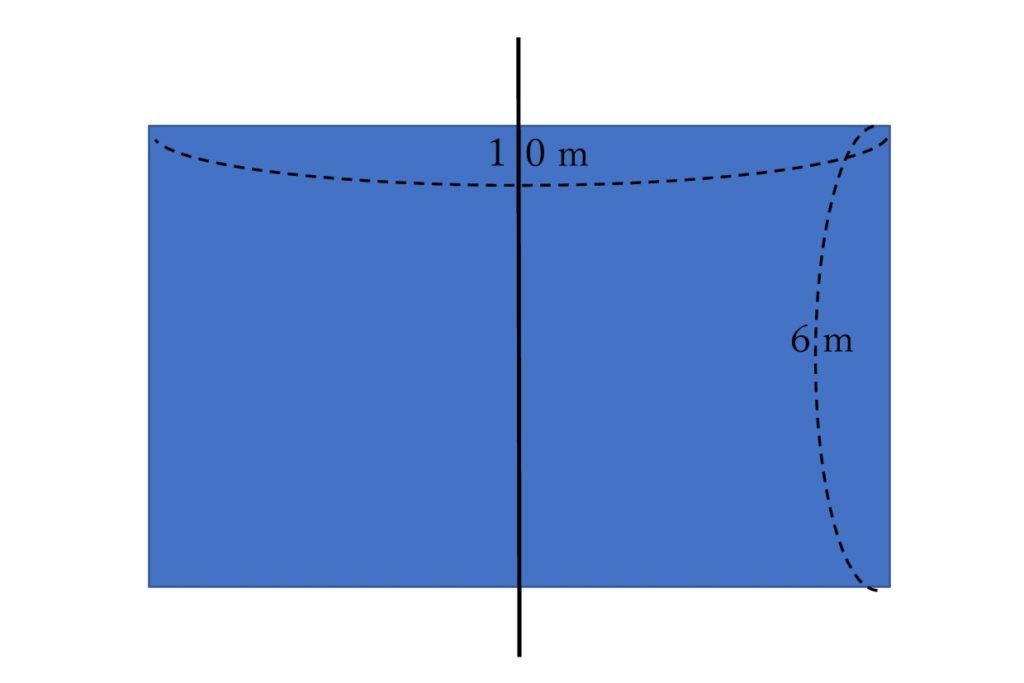

コートの大きさは25~30人程度なら6m×10mの長方形のコートが丁度良いです。

簡単にルール説明

・チームを2チームに分かれます。

・内野の人数を揃えます。外野は最初3人以上にするようにしましょう。

(最初の外野の人数より少なくなれません。)

・自分のコート内から出れません。

・線からでないように、相手チームを狙ってボールをぶつけます。

・相手チームはボールをよけたり、キャッチしたりします。

・ボールが当たってアウトになった子は外野になります。

・外野が、内野の子を当てた場合は、内野へ戻ることができます。

・時間終了時に内野の人数が多いチームの勝ちになります。

または、相手チームの内野を、全員アウトにしたチームが勝ちです。

細かなルール

・ボールが当たってアウトになるのは、手、足、体に当たり、そのボールが地面に付いた場合です。

・顔面・バウンドしたボール・ボールキャッチはセーフです。

・仲間の体当たったボールをノーバウンドで仲間がキャッチした場合もセーフです。

発展の仕方

追加したらおもしろいルール

・パスなしルール…上手い子にボールをパスしがちになりますので、パスなしにするとみんなで楽しめるようになります。

・ゲーム開始時にジャンプボールで始めるとおもしろいですよ

・終了時間前に「残り時間1分です」などと、伝えるようにすると後半盛り上がります。

先生が注視するポイント

子どもの中には、外野と内野が把握できていない子やボールが当たっても外野に移動しない子などがいます。また、逆に外野から内野に戻らない子もいます。ゲームを行いながら根気よく指導しましょう。

外野の立ち位置も指導しましょう。最初は必ず、一か所に固まってしまいます。

ドッジボールのねらいと指導ポイント

ねらい

友だちとかかわりいっしょに遊ぶことの楽しさを味わう

友だちとのかかわり方を学び、コミュニケーション力や協調性を育てる

友だちと勝敗を一喜一憂して、感情の表現力を養う

ドッチボールのルールを理解してルールの大切さを知る

子どもへのルールの教え方と言葉がけ

※指導に自信が無い先生は参考にしてみてください。

僕のドッチボール指導方法は

年少・年中の転がしドッチはその場で指導とルール説明をします。

今日はみんなで転がしドッチボールをして遊びたいと思います。

ルールを説明しますので、みんなは静かに聞いてくださいね。

静かに話しを聞けないときは手遊びが有効です。または、最初大きな声で話し始めて、子どもの気持ちを引き付けてから徐々に小さい声で話します。

※僕は、ルール説明を行う時には、基本的に子ども達数人にお手伝いしてもらいます。

お手伝いをしてもらうことで、ルール説明が楽しく行え、子ども達の意識を自然に説明に向けさせることができます。

ここに白い丸の線があります。

みんなは、この丸の線の中に入ります。

この線の丸から出ることはできません。

先生がボールを転がしますので、線から出ないようにボールから逃げるゲームです。

などと子ども達に実演させながら説明をします。

その後に、子ども達にルールを確認すると覚えるのが早くなります。

ここの丸の線から出て逃げていいですか?

ボールに当たった時は、どーしますか?などと聞きます。

大事な約束事やルールは、子ども達に考えさせる言葉がけを行うと良いです。

年長のドッチボールは教室(保育室)で、黒板等を使って説明してから実践説明を行います。

ドッチボールはルールが複雑で難しいので、野外やホールなど視野が広くなる場所よりも、教室の方が集中して聞くことができます。

あとは、年少中の時と同じで子ども達に手伝ってもらいながらルール説明を行い、考えさせる言葉がけを行います。

あとは、実践を繰り返してその都度指導していきます。

子どもの成長の発達によっては、ルールを理解できない子もいますが、根気よく叱らず説明しましょう。

そして、子ども達1人1人を沢山褒めてあげてくださいね。

幼児用ドッチボールコートのサイズ

コートの作り方

コートの作り方は、重要で

コートのサイズによって楽しくなったり、楽しくなかったりします。

コート作りのポイントは

子どもが投げた時にバウンドしないで、相手まで届く距離です。

広すぎると相手まで届かなくて、逃げるのが楽ですがボールが当たりにくいので楽しくないです。

しかし、逆に狭すぎると逃げるスペースが少なくぶつかって転倒したりとケガをしてしまいます。

コートのベストの大きさは

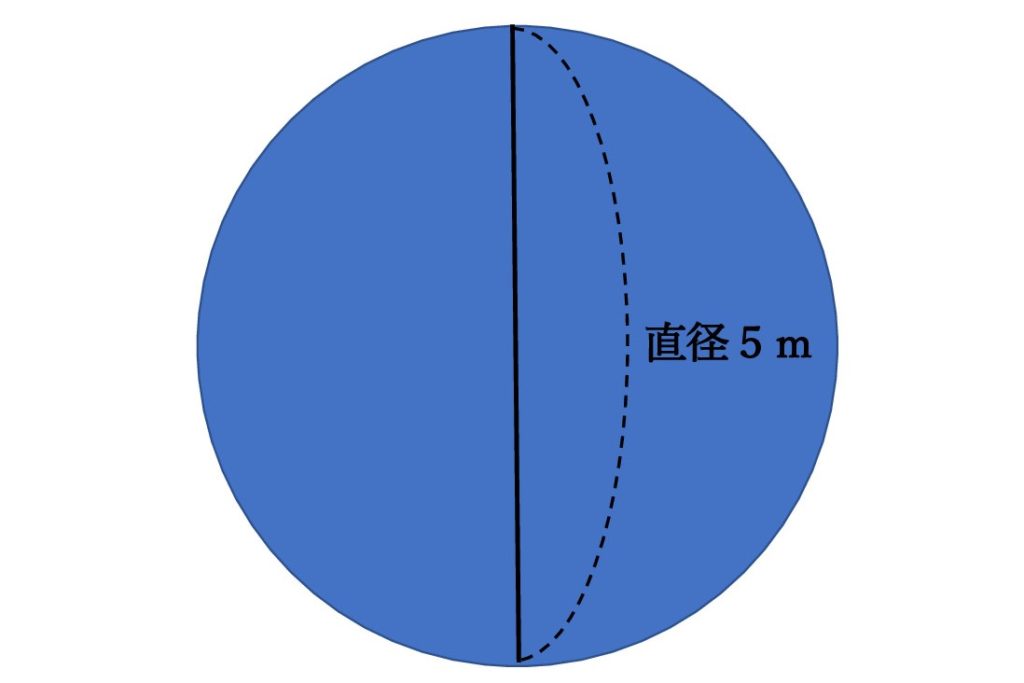

円形転がしドッチボール(年少)

円形ドッチボール(年中)の場合は

目安として20人程度なら直径5m前後が良いと思います。

ドッチボール(年長)

25人程度なら5m(6m)×10m(12m)の長方形のコートが丁度良いです。

※あとは、子ども達の様子を見ながら1mずつ広げて調節していくと良いです。

ボールの大きさ

幼児用のボールの大きさは

0号か1号が丁度良いです。

0号は周囲49~52㎝ 1号は周囲57㎝~59㎝です。

最初は、ボールの空気をかなり抜いて柔くしましょう。

最初から、硬くして行うと当たった時に痛くて恐怖心を植え付けてしまいます。

低年齢程、最初は柔らかめで行うことをオススメ致します。

オススメのボール

①ミカサ(MIKASA) スマイルドッジボール 0号

EVA(特殊スポンジタイプ)で重量約150g

やわらかいから受け止めやすいボールです。

ミカサ(MIKASA) スマイルドッジボール 1号

②molten(モルテン) ドッジボール ライトドッジ 軽量0号球

日本ドッジボール協会推薦球で、軽くて当たっても衝撃が低いのでボールを怖がらずに楽しめます。

molten(モルテン) ドッジボール ライトドッジ 軽量1号球

オススメ記事

保育(幼児向き)の【運動の基礎講座2024】です。

幼児に運動指導スキルがUP↑します。

鉄棒・マット運動・跳び箱・縄跳び・鬼ごっこ・ドッツボールなど保育士に必須な運動指導です。

3歳・4歳・5歳向きの指導の仕方です。

各運動のねらいとメリット・注意事項も記載しています。

下記のサイトから詳しく見ることができます。

↓オススメ記事

【ベテラン保育士の秘密の7つ道具】

便利アイテムにより作業が効率化するアイテムばかり!

他の仕事や業務に時間を割くことができるようになる秘密道具です。

オススメのビブスとホイッスル

①チーム分けに便利な幼児ビブス

②大音量電子ホイッスル

最後までお読みいただきありがとうございました。

ちき先生(プロフィール )

コメント