こんにちは あつまれ!せんせいのこども園のちき先生(プロフィール )です。

本日の授業は、【クレヨンの教え方から使い方などの全て】だべさ。

記事を読み終えた後には、クレヨンの知識が身に付き、子どもへの指導がレベルアップしていること思います。

幼児【クレヨンとクレパス保育に向くのは?(解説)選び方・使い方・持ち方・教え方】クレヨンのねらいや注意点からオススメの商品まで!

今、このブログを読んでいるということは、

クレヨンの持たせ方がわからない…

クレヨンの種類や選び方がわからない…

上手に使い方を教えたり指導できなくて自信がない…

ねらいやメリットがわからない…

クレヨンの注意点…などの

保育士や幼稚園の先生、保育学生、子育てしている皆さんだと思います。

大丈夫ですので安心してください。

僕も働いた当時は、クレヨンの知識がなく、上手に教えることができず…自信がなかったです。

そんな僕でも、失敗や経験を重ねて指導ができるようになりました。

僕なりの20年以上保育現場で経験して、身に着けたクレヨンの知識をご紹介致します。

2歳・3歳・4歳の幼児向け

保育園・幼稚園必見のクレヨン指導方法です。

下記の記事は、3分で読めます。

では、3分保育授業を始めます。

クレヨンの選び方

クレヨンの種類

①油性クレヨン ②水性クレヨン ③ミツロウクレヨン

簡単に特徴を紹介致します。

油性クレヨンは、一般的なクレヨンで、軽い力で描くことができ、保育現場で使われることが多いクレヨンです。

水生クレヨンは、汚れても水で簡単にキレイにすることができ、発色がとても良いのが特徴のクレヨンです。

ミツロウクレヨンは、ミツバチの巣から作ったクレヨンなので、誤って口に入れてしまっても安心です。

クレヨン選びで重要なのは

①子どもの手に大きさが合っているもの

②汚れても、洗って落とせるもの

③口に入れたり、食べてしまっても安全な物

低年齢の1歳、2歳の子は、②と③が大切なことになります。

ですので、水性クレヨンとミツロウクレヨンをオススメ致します。

3歳~5歳の幼児は、手の大きさに合っている油性クレヨンをオススメ致します。

保育園・幼稚園の子どもには、クレヨンとクレパスのどちらが良いのか?

そのためには、まずクレヨンとクレパスの違いについて簡単に説明致します。

クレヨンとクレパスの違い

クレヨンとクレパスの成分は、ほとんど同じです。

違いは、成分の配合の量の違いです。

それぞれの特徴は!

クレヨンは、硬いので折れにくいです。また、線や絵を描くのに向きますが、色をのばすことが苦手な性質があります。

クレパスは、柔らかいので折れやすいです。柔らかいので塗り絵など色を塗るのに向く性質があります。

それらを踏まえて!

僕は、保育園・幼稚園にはクレヨンが向いていると思います。

クレヨンは、子どもが少しくらい乱暴に扱ったり、力を入れて書いても折れにくく、幼児は、線で絵を描くことが多いからです。また、クレヨンの方が手や紙が汚れづらいからです。

ただ、年長からは、クレパスもオススメです。

柔らかいので塗りが良く絵は上手に見えます。また、色をぼかしたり、他の色と混ぜたりすることができますので、少し上級な技法や絵画を描くことができます。

※年長になってから、買い変えることは難しいので、結果、保育園・幼稚園にはクレヨンをオススメ致します。

クレヨンの持ち方

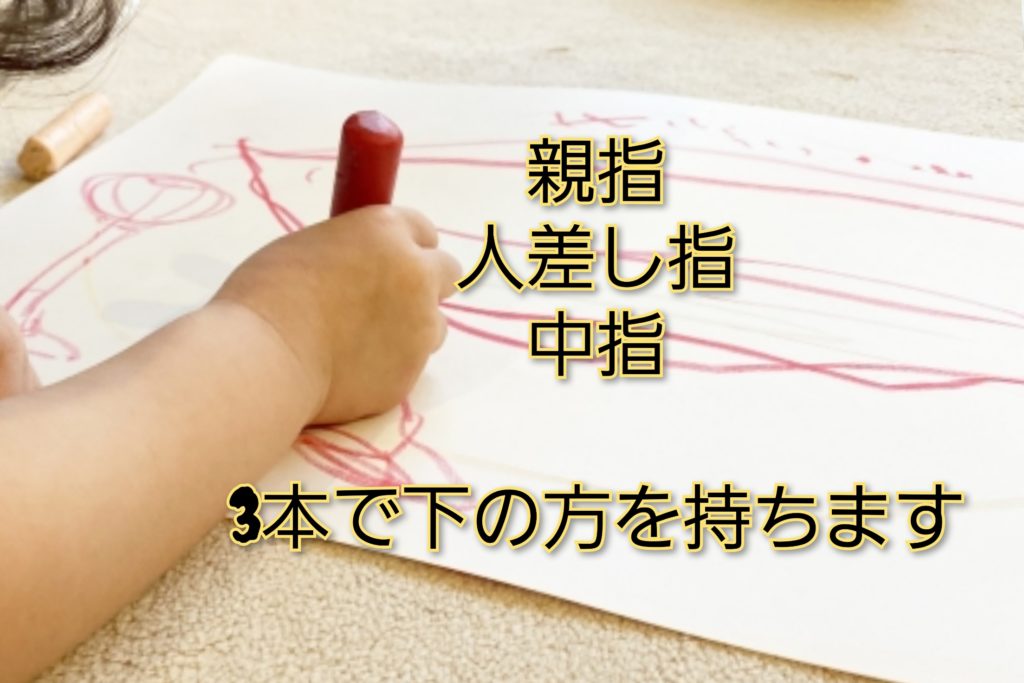

基本は、鉛筆のように3本(親指、人差し指、中指)で下の方を持ちます。

※上の方を持ち、力を入れてしまうと折れることがあります。

短いクレヨンを持つ時には、上からつまむように持つと持ちやすいですよ。

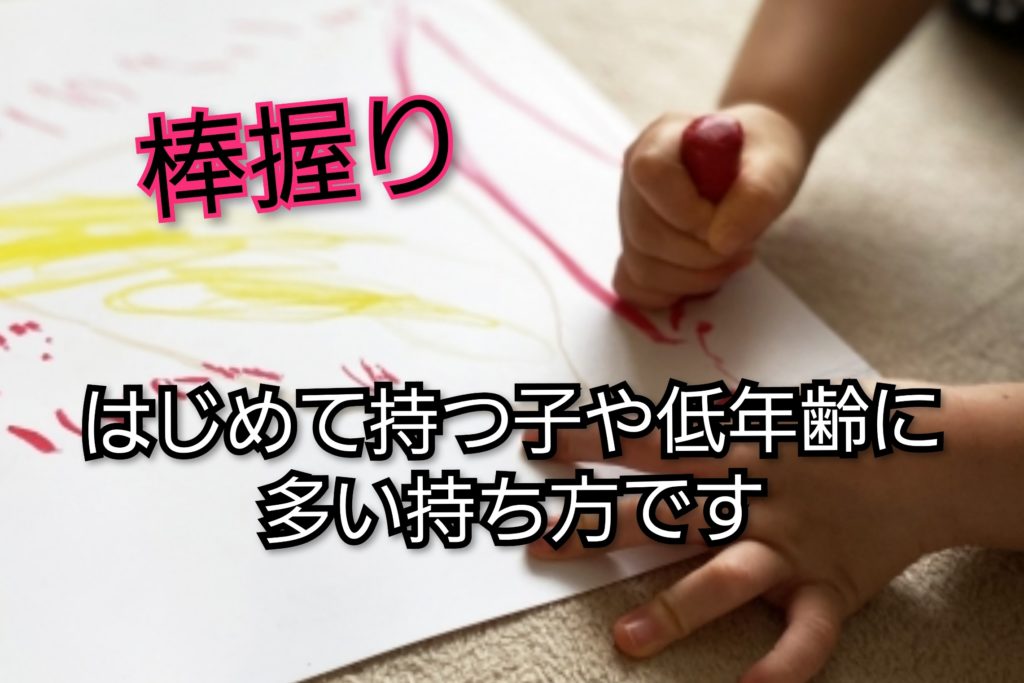

3歳以下の幼児や、はじめて使う子は、握って(棒を掴むように)持つ子が多いと思います。

正しい持ち方を、教えるのは良いですが、まずは、自由に楽しく描くことが一番大切だと思います。お絵かきが好きになります。嫌がるのに無理やり、握り方を指導して直そうとするとお絵かきやクレヨンが嫌いになることがあります。

棒握りには、メリットもあります

棒のように握って描くと、低年齢児で力が無くても、少しの力で色を濃く描くことができます。

クレヨンの注意点

はじめに、クレヨンの注意点と伝えましょう。

使用した後は、入れ物に戻しましょう。クレヨンを戻さないと画用紙が汚れたり、床に落としたりします。

クレヨンの先に違う色がついて気になる場合は、ティッシュなどで拭き取るとキレイになります。

クレヨンのケースや机などに色を塗らない。

クレヨンに巻いてある紙は破かない。

クレヨンの先が減った時は、巻いてある紙を少しずつ破きます。

全部破れてしまった場合は、手が汚れてしまうので新しい紙を巻くようにしましょう。新しい紙を巻くときは、テープより糊で止めておくと少しずつ破いて使うことができます。

クレヨンのねらい

自己表現力が身につき、認知能力・想像力を養う。

クレヨンを使って、色を塗ることで、指先のトレーニングが脳の発達を促す。

クレヨンを通して、色彩感覚と表現力を養う。

クレヨンの指導ポイント

一番大切なポイント(目標)は

クレヨンを通して、お絵かきは楽しいということを教えることが重要で、絵を描くことが楽しいという気持ちを育てることを目標にしましょう。

好きになることが、一番の上達に繋がります。

厳しく指導を行ったり、間違えた指導を行うとお絵かきが嫌いになってしまいます。嫌いになってしまうと上達しませんので、正しい指導を行いましょう。

①子どもの絵を否定しないこと

子どもから描いた絵の話しをしてくる時は、きちんと耳を傾けて聞くようにしましょう。

その絵が何かわからなくても否定はしてはいけません。肯定してあげることが大切です。

②描いた絵を書き直しさせない

大人から見たらふざけて描いて間違えて見えても、違うよと否定して書き直すのは極力やめましょう。本当にふざけて書いた場合は別です。きちんと指導を行いましょう。

③先生が見本を与え過ぎない

先生がお手本を描くと、写して描く癖がつきます。

自分の頭で考えて表現することができなくなります。

※しかし、絵を描けない子や書き方の上達するためには、見本から学んだり描き方の指導は必要になります。

僕は、見本も与えつつ真似はしなくていいし、色や形も自分で感じたように自由に表現させています。

④描く絵を部分的にとらえるよう指導

絵が得意な子は、部分的にとらえることができます。

部分的にとらえられるように

人を描く場合は、顔のどこに目があるかな?

目の上には眉毛があるね

鼻は目と目と間の下だね

顔の下には何があるかな?首があるね

体には、手と足が2本ずつあるね

などと声掛けを行うと部分的に、とらえて描ける子が多くなります。

⑤画用紙いっぱいに描く

絵は、小さく描くより、大きく描いたほうが上手に見えます。

自信が無い子ほど小さく描く傾向があるので、沢山褒めて大きく描くように声掛けを行うと良いと思います。

⑥とにかく褒める(重要)

子どもは、褒められることが嬉しくて、褒められることで自信がつきます。

褒められることでその活動が好きになります。自信がつき、好きになると上達します。

そして褒めるポイントは、具体的に褒める!

~さんは、色を塗るときに紙の白い所が見えないようにキレイに濡れて上手だね

~くんは、画用紙いっぱい使って大きく描いて上手だね

1人1回は、必ず大げさに褒めてあげてくださいね。

オススメのクレヨンと練習グッズ

ぺんてる クレヨン(ずこう)

握りやすく折れにくい極太軸のクレヨンです。

極太軸のクレヨンなので、力がない低年齢の子でも濃くキレイに塗ることができますよ。

そして、図工クレヨンなので、プラスチックやペットボトル、アルミホイル、ガラス、発泡スチロールなど、様々な素材に描くことができます。

幼児にオススメの楽しめるクレヨンです。

サクラクレパス

昔から変わらなく、愛されているサクラクレパスです。

保育園や幼稚園で指定されて、購入して使用している方も沢山いると思います。

10色、12色、16色、20色、24色がありセットでもバラでも、購入することができます。

発色は油絵のような厚みがありキレイです。

サクラクレパス 水でおとせるクレヨン

こちらも人気のサクラクレパスのクレヨンです。

水でおとせるクレヨンは、机や床に描いてしまっても、水ぶきでサッとふき取るだけキレイになります。

お掃除が簡単らくらくクレヨンです。

通常のクレヨンより少しの太めで折れにくく、発色は濃くあざやかでキレイです。

うんこドリル はじめてのクレヨン 2・3さい

全ページうんこを使った問題で子ども達が喜びます。

ドリル名だけで、子ども達が大爆笑しますよ。

子どもの興味・関心を引きつけることができるクレヨンドリルになります。

2歳 クレヨンであそぼう 学研の幼児ワーク

2歳前後のクレヨンを初めて行う子が、楽しめる学研の幼児ワークです。80ページもあり、ぐしゃぐしゃがきや直線書きから塗り絵など、楽しく取り組める一冊になっています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント