こんにちは!あつまれ!せんせいのこども園です。

本日の授業は 簡単【2歳・3歳向け はじめての折り紙】の折り方だべさ。

チューリップとちょうちょの子どもへの言葉かけの指導付です。

折り紙の指導が苦手な保育士・先生でも簡単に教えられます。

保育園や幼稚園の2歳・3歳用の折り方です。

4月の折り紙にオススメします。

僕は、折り紙の教え方が下手でした💦僕みたいに教えるのが苦手な方でも、指導がしやすいように子どもへの声掛けを記載してあります。

折り紙のねらいと導入方法も記載してあります。

教えやすく新米先生、保育学生、先生のたまご必見です。

簡単で記事を読んだだけでだけで覚えられます。

折り方を覚えておいて損なしです。

下記から順に折り方と言葉がけを説明致します。

ちょうちょ

準備するもの

折り紙2枚

シール2枚(出席ノートのシール)

触覚(作っておきます)

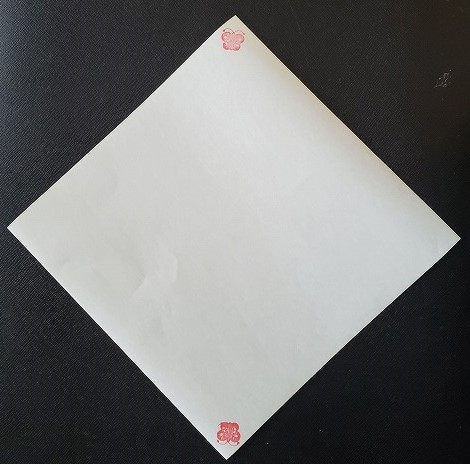

※はじめて折り紙をする子や低年齢の子には、折り紙を折ること、合わせることが理解できない子がいます。事前に合わさるところに、しるしをつけておくと理解でき、上手に折ることができますよ。

※しるしは、スタンプやペンで合わさる所につけます。

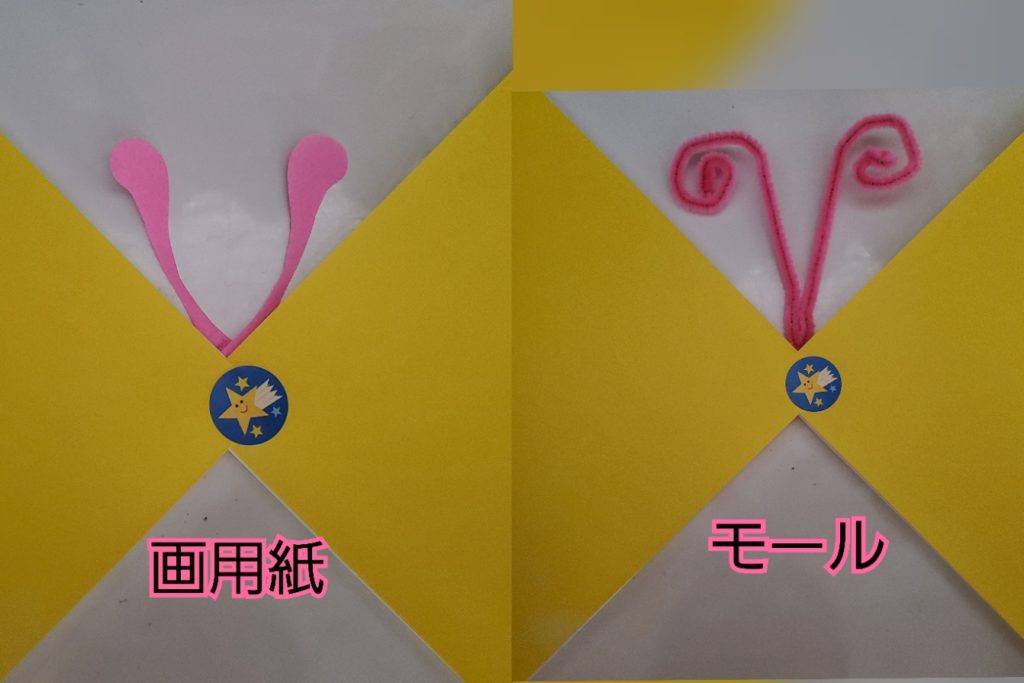

触覚は、あらかじめ画用紙で作っておきます。

※モールで作る方が、見た目も良いし簡単に準備できます。

ただ、低年齢だと針金部分が危険なので、先端を危なくないように少し折るようにしてください。

(触覚は無くても大丈夫ですが、ある方が喜びますよ。)

ねらい

ちょうちょの折り紙のねらいは

はじめての折り紙をとおして、基本的な折り方を覚える。

折り紙で色々な形を折ることで楽しさを知る

折り紙でちょうちょを折ることを楽しむ。

折り方と言葉かけ

※導入時に時間があるときには、ちょうちょが出てくる絵本を読むと、子ども達の製作意欲を高めることができますよ。

今日は、絵本にも出てきた、ちょうちょを折り紙で作りたいと思います。

折り紙と言うのは、色のついた四角の色紙のことです。

この紙を折ると なんと【ちょうちょ】に変身します。

ジャジャジャジャーン これが作った【ちょうちょ】です。

重要ポイント

はじめて行うときには、折り紙がどういう物なのか理解できていないので、必ず作品を見せるようにしてください。

見本の見せ方が重要で、見せ方によって、折り紙の作る意欲が変わってきます。

一番大切なことは、見せる時に先生が折り紙はすごい、折り紙は楽しそうに見せることです。

※次に、約束事を伝えます。

折り紙を上手に作るためにお約束があります。

先生が説明するときは、静かにお話を聞いて、目も耳も先生の方に向けてくださいね。

目で見て耳で聞くと折り紙が上手に出来ますよ。

作り方がわからなくなって困っても、先生が助けるから安心してくださいね。

(この一言を添えるだけで、苦手な子や不安なの子も安心しますよ。)

必ず1過程(説明)ごとに子ども達が出来ているか、机をまわって確認してください。

では、折り紙を始めます。

説明は必ず子ども達の視線を先生に向けてから、折り方のお手本を見せてください。

また、折り紙の向きやどの角と角を合わせるのかを、指で位置を示しながらお手本を見せてください。

1,三角に折ります

※指導は、幼児が分かりやすい言葉で行います。

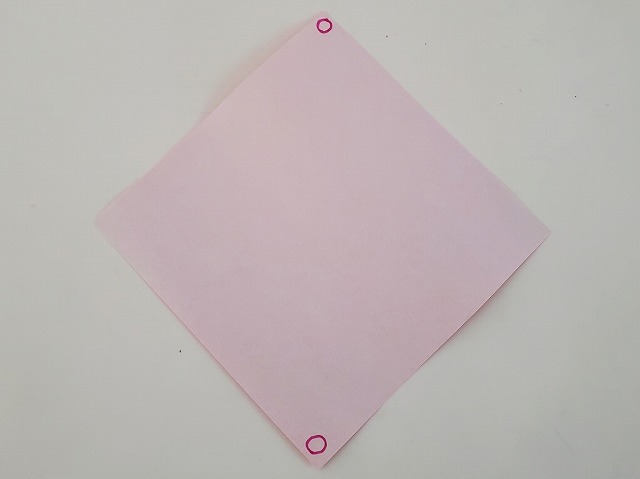

1,折り紙は、表と裏で色が違います。白いほうを上にして机の上に置きます。その時に、三角お山のとんがりが上になるように置いてください。

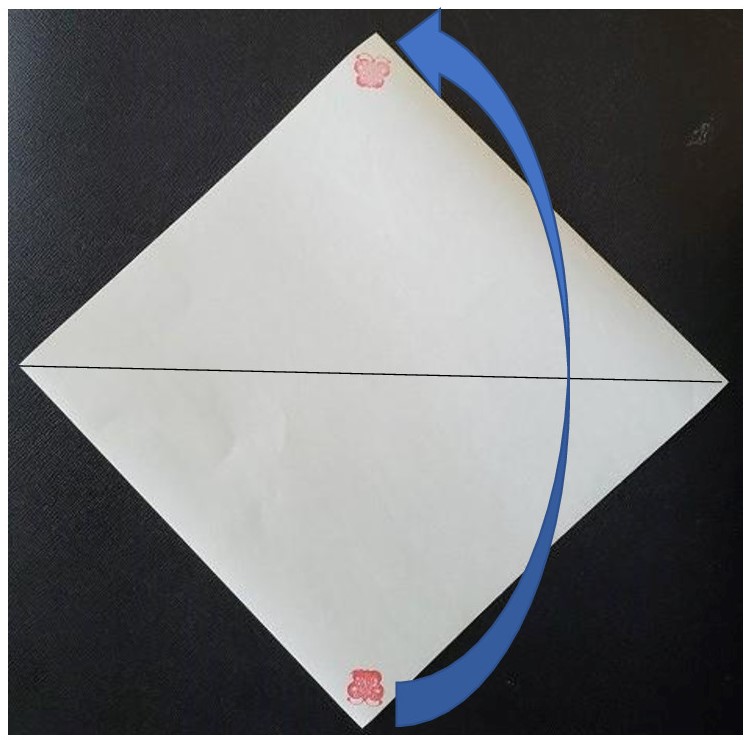

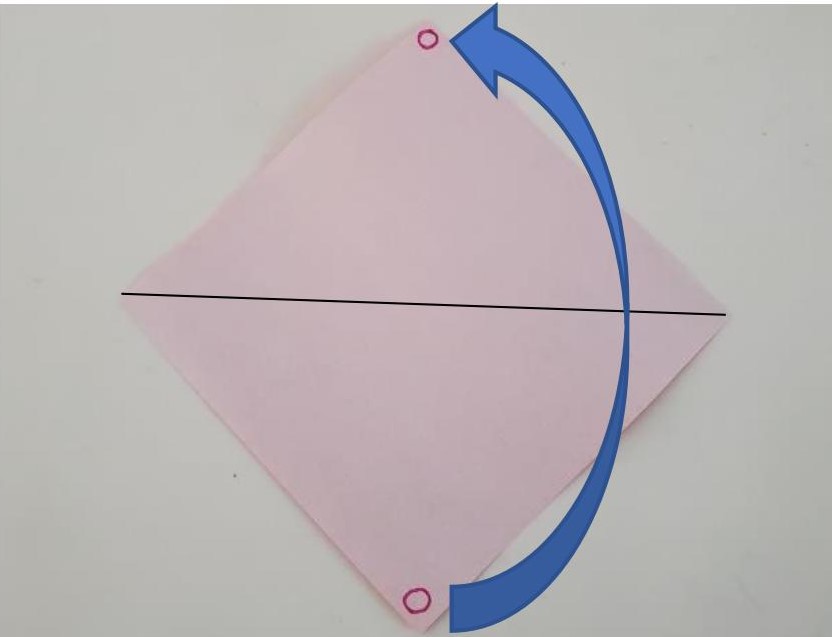

2,三角に折ります。三角に折るには二つのお山の角と角をきれいに合わせます。

ちょうちょのスタンプが押してある角と角合わせます。

下のちょうちょが上のちょうちょに飛んで行ってピッタリ仲良しにくっついてくださいね。

3,仲良しにくっついたら、くっついた所を押さえてまま、折った下の所をアイロンをかけてください。

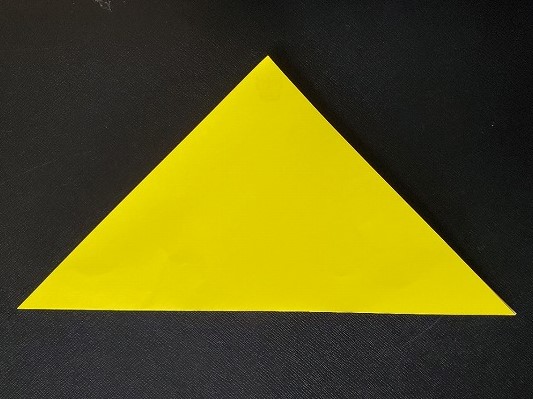

もう一枚の折り紙も同じように説明して作ります。

二つの三角が出来上がったら、三角お山同士を合わせて

シールで裏表を止めて完成です。

あとは、先生が触覚を貼り付けてあげれば完成です。

こんな簡単ですが、子ども達は大喜びします。

簡単なので子ども達が嫌がらず楽しめます。

先生も教えやすいので、折り紙の指導が苦手な先生ほどオススメです。

自分の自信にも繋がりますよ。

完成したら、子ども達1人1人の作品を、上手い下手に関わらず沢山褒めてあげてください。

子どもは、褒められたことで、嬉しくて自信に繋がります。

そして、褒められたことで折り紙が好きになり、もっともっと上手になりますよ。

完成したら、折り紙を持ちながら、みんなで【ちょうちょの歌】を歌うと楽しめますよ。

※最初にできた折り紙作品は、なるべくその日に持ち帰らせてあげてください。

子どもは、家に持って帰って家族に見せることを楽しみにしています。

【おりがみ指導】3歳・4歳・5歳の幼児向き教え方と言葉がけのコツ

導入の仕方・指導ポイント ・ねらい・言葉掛けなど、20年以上実践してきた経験を記載しています。

※指導に自信が無い保育士・幼稚園教諭・保育学生さんの参考に少しでもなれば嬉しく思います。

チューリップ

準備するもの

折り紙1枚

茎(作っておきます)

※はじめて折り紙をする子や低年齢の子には、折り紙を折ること、合わせることが理解できない子もいます。事前に合わさるところに、しるしをつけておくと理解でき、上手に折ることができますよ。

※しるしは、スタンプやペンで合わさる所につけます。

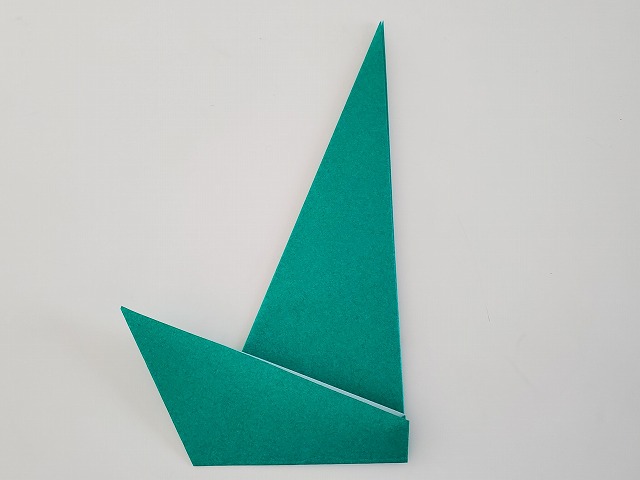

茎は、あらかじめ折り紙で作っておきます。

(茎は無くても大丈夫ですが、ある方が喜びますよ。)

ねらい

チューリップの折り紙のねらいは

はじめての折り紙をとおして、基本的な折り方を覚える。

折り紙で色々な形を折ることで楽しさを知る

折り紙でチューリップを折ることを楽しむ。

折り方と言葉かけ

※導入時に時間があるときには、チューリップが出てくる絵本を読むと、子ども達の製作意欲を高めることができますよ。

今日は、絵本にも出てきたチューリップを折り紙で作りたいと思います。

折り紙と言うのは、色のついた四角の色紙のことです。

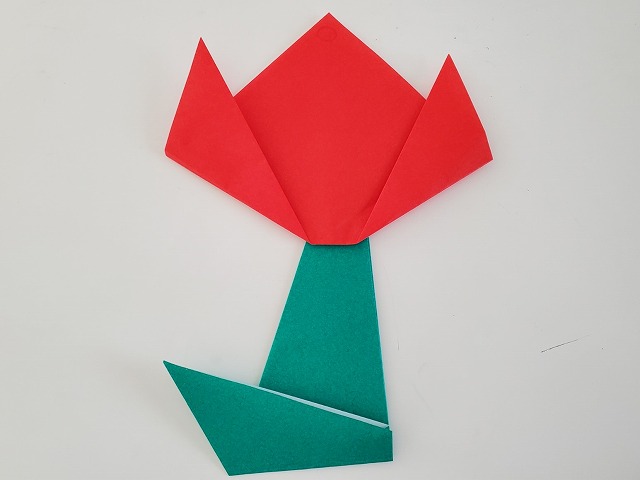

この紙を折ると【チューリップ】に変身します。

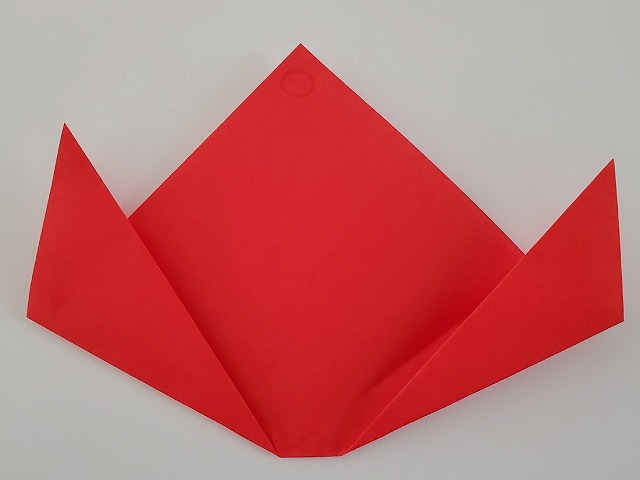

ジャジャジャジャーン これが作った【チューリップ】です。

重要ポイント

はじめて行うときには、折り紙がどういうことなのか理解できていないので、必ず最初に作品を見せるようにしてください。

見本の見せ方が重要で、見せ方によって、折り紙の作る意欲が変わってきます。

一番は見せる時に先生が、折り紙はすごい、折り紙は楽しそうに見せることが大切です。

※次に、約束事を伝えます。

折り紙を上手に作るためにお約束があります。

先生が説明するときは、静かにお話を聞いて、目も耳も先生の方に向けてください。

目で見て耳で聞くと折り紙が上手に出来ますよ。

作り方がわからなくなって困っても、先生が助けるから安心してくださいね。

(この一言を添えるだけで、苦手な子や不安なの子も安心しますよ。)

必ず1過程(説明)ごとに子ども達が出来ているか、机をまわって確認してください。

では、折り紙を始めます。

※指導は、幼児が分かりやすい言葉で行います。

説明は、必ず子ども達の視線を先生に向けてから、折り方のお手本を見せてください。

また、折り紙の向きやどの角と角を合わせるのかを指で位置を示しながらお手本を見せてください。

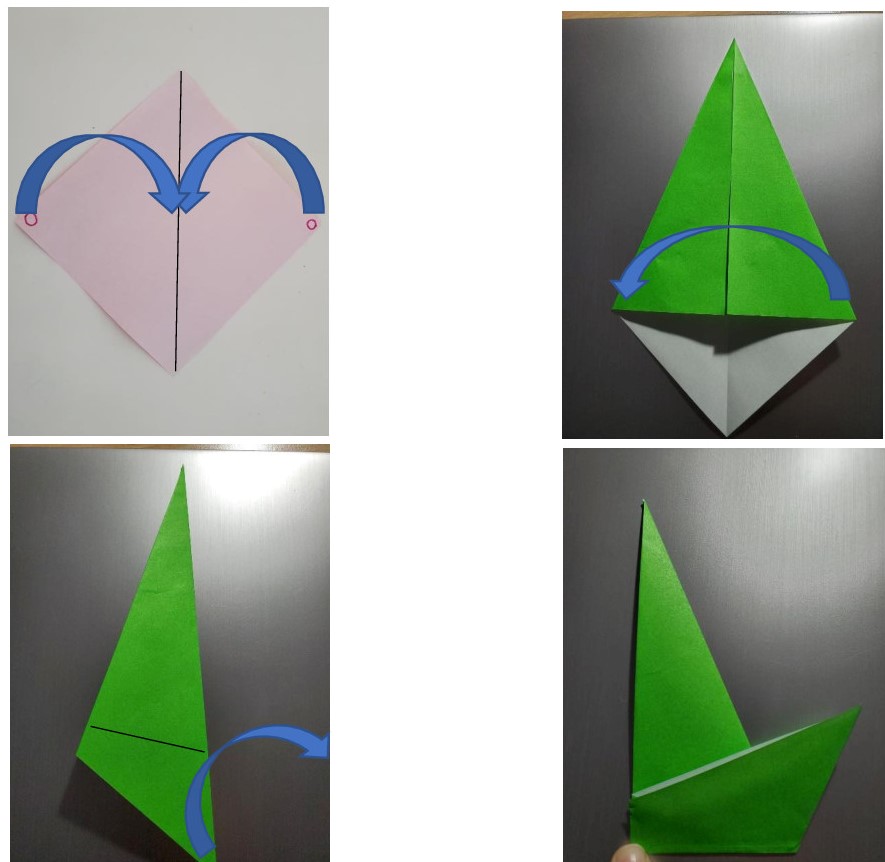

1,三角に折ります

1,折り紙は、表と裏で色が違います。白いほうを上にして机の上に置きます。その時に、三角お山のとんがりが上になるように置いてください。

2,三角に折ります。三角に折るには二つのお山の角と角をきれいに合わせます。

〇のしるしが書いてある角と角を合わせます。

下の〇が上の〇にピッタリ仲良しにくっついてくださいね。

3,仲良しにくっついたら、くっついた所を押さえてまま、折った下の所をアイロンをかけてください。

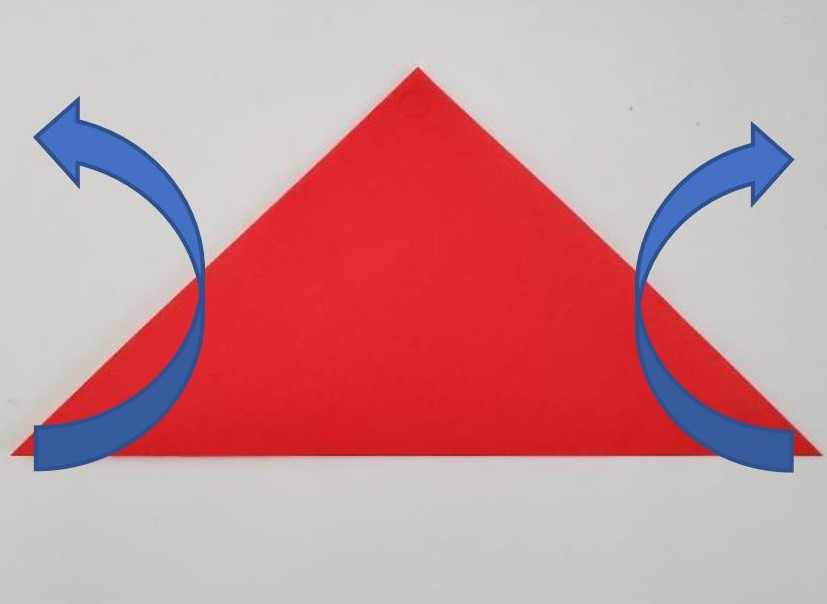

2,両角を上に折ります

4,次に折り紙の両角を上に折ります。

※先生の折り方の見本を見せながら、必ず説明してください。低年齢程、耳からの情報より目からの情報の方が、折り方を理解します。

5,下の一つの三角お山の角を持って上に折ります。持っている三角お山が真ん中のお山と同じ高さになるように折ってください。

先生のチューリップを見ながら、真似っこしてくださいね。

反対側の尖がりお山も同じように、上に折ってください。

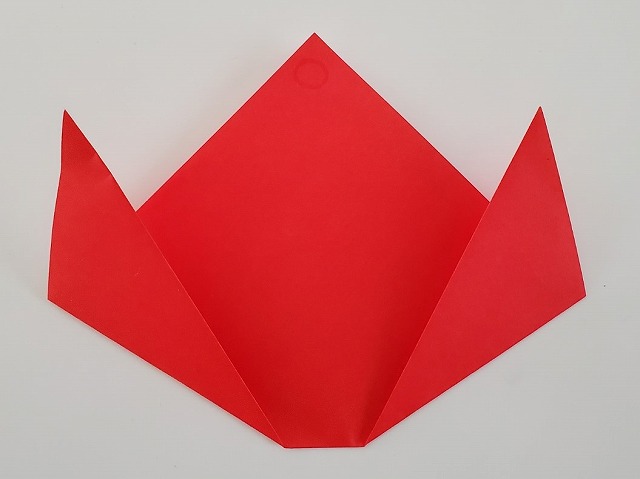

3,チューリップのお花の完成です。

3,完成です

※下のように、折り紙がずれたりしても直さずに沢山褒めてあげてください。

上手に折ることよりも、下手でも子どもが楽しんで行うことを大切にしましょう。

※しかし、子どもが上手に折れないことで、落ち込んでいる場合は一緒に手を添えておしえてあげてくださいね。

あとは、先生が茎を貼り付けてあげれば完成です。

こんな簡単ですが、子ども達は大喜びします。

簡単なので子ども達が嫌がらず楽しめます。

先生も教えやすいので、折り紙が苦手な先生ほどオススメです。

自分の自信にも繋がりますよ。

おまけ 茎の折り方

保育士・幼稚園教諭・保育学生にオススメ

5回おったらできあがり!!はじめてのおりがみブックです。

すごく簡単で可愛い折り紙作品ばかり記載しています。

折るのも簡単・指導も簡単

折り紙指導が苦手な先生の最初の一冊にお勧めします。

ホントに簡単ですよ。

チューリップ おまけ

4歳向きのチューリップです。

僕は、年中組の最初にこのチューリップを折ることが多いです。

簡単でオススメです。

オススメ

最後までお読みいただきありがとうございました。

ちき先生(プロフィール )

コメント